音楽産業とAIといえば、AIを活用した音楽アプリやVRを利用したライヴ体験、プロジェクションマッピングや3Dホログラム等を利用した演出サイドの技術が即座に頭に浮かぶ。だが、AIをマーケティングに活用できないだろうか? と考えたのが、エイベックス株式会社 CEO直轄本部 デジタルクリエイティブグループの山田真一だ。入社時のWEBデザイン業務の中でシステム・エンジニアに通じるスキルを獲得し、様々なサービスの立ち上げをシステム面から支えてきた結果、現在の部署に配属。現在AI来場者分析のデータ活用を担当中だ。

印象ではなく人間の感情を数値化。

解析によるエンタメの満足度

「ライヴの制作チームから『こういうことで困ってます』と言われたわけではないんです。ただ自分が実際にライヴに行った時、お客様の表情を見ちゃうんです。どういう反応をしてるか、どういうお客様が来てるのか。でもそれはデータとして取れていない。AIを使っているのはあくまでも手段でしかないんです」

WEBデザインやシステム開発、新たなサービスのローンチを手がけてきた山田が、マーケティングの世界に飛び込む際、従来のマーケティング論を学んだり、スキルアップのためにトレーニングを受ける努力もしつつ、マーケティングに於いて「自分なりの味付け」がAIだったというわけだ。

スタートしたばかりの効果測定。仕事はマネジメントへの趣旨説明に始まり、ほぼ毎回ぶっつけ本番だという、現地でのカメラやシステムの設営、そして測定結果のレポートがメイン。ライヴ会場では当然、演出の妨げになる設営はNGだ。現場でのトラブルも一度や二度ではない。

「映画館にIPカメラを持ち込んだ時は『白いものなんて置くな』と。当日朝06:00に現場入りして設置したカメラやLANケーブルを全て撤去して、公演開始までの短時間に、黒い布を買ってきてカメラに工作したり、ケーブルも黒いものを買ってきたり。綱渡りで乗り切ったこともあります」

「演出の妨げになってはいけないとはいえ、現場の方にお任せできるか?というと、PCやネットワークの設定などの細かい作業もやらなければいけないので、現状ではまだそれは難しい。しかもライヴ会場によってはLAN、インターネット回線がある会場もあれば、あっても使えない会場もある。僕らはよくモバイルルーターを使うんですが、電波が届かないことも。毎回現場の状況を見ながら試行錯誤を繰り返してますね」

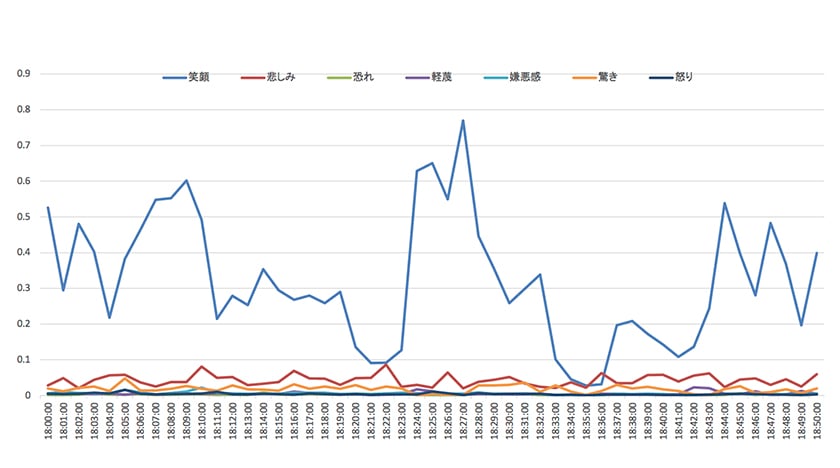

重要なのは採取したデータから、これまで見えていなかった課題がどう可視化されるかだ。AIによって感知される人間の感情は「怒り」「軽蔑」「嫌悪感」「恐怖」「喜び」「中立」「悲しみ」「驚き」の8種類。実証実験での発見は?

「定番の楽曲で実はそんなに表情が笑っていないというところがあって、もしかしたらコアファンは飽きているのかもしれない。いくつかの会場で同じ楽曲を聴いていて、そんなに感動がなかったのかもしれないという予測が立ちます。目視だとなんとなく手を振っているとか、歓声が大きいぐらいでしか評価できなかったことが、『ちょっと違うんじゃないか?』と捉えられるんです」

その情報によって、セットリストの変更やリアルタイムで演出を加えていくというアイデアが実現する可能性もあるのだ。

「あるアーティストのライヴの終盤に、お客様の笑顔と悲しみの感情が逆転したことがあって。常に笑顔の方が上回っていたんですけど、いきなり悲しい顔が上回った。その瞬間に何が起こったかというと、MCで「次の曲が最後です」と。そういうことが顕著にリアルタイムでわかってくる、すごく面白いデータだと思います。それはまたMCの内容によっても反応が違うわけで、アーティストも知りたいとは思うんですよね。これまでは単発のライヴでしかデータを取っていないので、これをツアーで取るのが次のターゲットだと考えてます。ツアーの中でどういう風にパフォーマンスが変化していっているのか? MCももしかしたら見直した方がいいのかもしれないし、タイミングを入れ替えた方がいいのかもしれない。そういうことにチャレンジしていきたいですね」

リアルな来場者は誰か。

演出にもMDにも

応用可能なデータ採取

ローンチから約8ヶ月、これまでは比較的小規模かつ単発のライヴでデータを採取してきたが、このアプローチは異なるカテゴリーにも拡大しつつあるという。

「小規模であったり、初めての試みだと、そもそもそのファンが誰なのかわからない状態から始まるので、そこに関して社内でも興味を持っていただいているのかなとは思いますね」

最近では、秋元康氏がトータルプロデュースし、話題になった“劇団4ドル50セント”の5日間6公演全てのデータを採取。

また、AI来場者分析は、ライヴの満足度以外にも活用が可能だ。

「イベントの出入り口にもカメラを設営して、いわゆる来場者全員の属性判定もやっています。それによって何が起きるかというと、実際に来場している客層が明確になるんです。プレイガイドさんで販売されているチケットは大体の場合、1枚では買わない。それに買った人がくるとは限らないし、お父さんが娘のために買うこともある。そうなったらお客様の属性はもはやブラックボックスです。それが実際のお客様を見られれば、客層が明確になる。このデータが積み重なってくると、「このアーティストにはこういう客層が来ますよ」という事実が提示できる。それはアーティストのターゲットとして考えることもできるし、対外的にはそれによってスポンサー探しができる。色々な可能性を秘めていると思いますね」

リアルな客層が判明すると、マーチャンダイズにも当然、データが反映できる。

「マーチャンダイジング(以下MD)に関しても『実際グッズを買う層って誰なんだ?』ということはしっかり見られると思います。例えば20代女性に向けて作ったら、実際は40代の方がいっぱい買っている。もしかしたらクリエイティヴがちょっと違うのかもしれないですよね。本来のターゲットに刺さっていなくて、ただお金がある人が買っているんじゃないか、とか。ライヴの会場は基本的に現金払いが多いので、そうすると極論、当日の売り上げ全額の合計で、何を買ったのかわからない。そういうレベルのところから、データがきちんと解析できるようになると、MDの方向性も明確になるのではないでしょうか」

エイベックス発の社会貢献に

なり得るAI来場者分析の可能性

あくまでマーケティングの手法として、AI来場者分析を自分流のエッセンスとして昇華している山田。現在の事業がお客様やアーティスト、そして音楽業界の未来に何をもたらすと考えているのだろう。

「例えばアーティストや制作側が、自分たちがやっていることを正しく評価して、今のステータスをちゃんと把握することに使えれば、その人の努力の方向も変わってくると思うんですね。要は続けていってどんどん良くなっているのか? あるいは良くなくなっているのか。これがわかるだけでもアーティストのパフォーマンスに対しての考え方って、変えられると思うんです。やはり僕らはエンタメの企業として、もっといろんなことを模索すべきだと思いますし、これが全ての答えではありませんが、一つのアプローチとしてチャレンジする価値は十分にあるのではないかと考えていますね」

より満足度の高い、新しいエンタテインメントを提供するヒントであることが第一義。その軸はブレない。その上で効果測定の情報自体の蓄積は、外販や他業種との協業にもつながっていく。

「今、社内の別チームとも、プラットフォームとしての外販について話していたり、単体でこの案件に興味を持っていただいている外部の企業様もいらっしゃって、水面下では協業の話もあります。エンタメ発ではあるので、人の感情が一番顕著に現れる場面を撮っているわけなんです。でも、このままやり続ければ、そんなに感情値が現れないような現場も絡めてデータを提供できるようになるのではと考えています。今、ここで先んずることでリードすることができるはずだし、ビジネスとしてすごく広がりがあると思ってますね」

マーケティングの部署において、自身の経験を生かした来場者分析が必然的にAIだったと言える山田のケース。クライアントワークでも、もちろん上司の命令でも、そもそも存在していた課題解決でもない。未来のエンタテインメントとビジネスを想像するプロセスの中で誕生したプロジェクトであることが、関わる制作、アーティスト、マネジメントからMD、そして外部企業をもワクワクさせる理由なのではないだろうか。

エイベックス株式会社

CEO直轄本部 デジタルクリエイティブグループ

ゼネラルマネージャー 山田 真一

Photo by 大石隼土