コロナ禍での仕事環境の変化やアフターコロナのオフィス回帰など、働き方の“当たり前”をあらためて見つめ直す機会も多くなった近年。就労やキャリア形成に対する企業側の考え方にも刷新が必要となっている。エイベックスでは中期経営計画「avex vision 2027」の達成に向けて、成長戦略の実現と中長期的な事業拡大を図るため、2023年8月にグループの組織再編を実行。そして人事制度強化にも注力し、2024年1月に「ジョブ型人事制度」を、11月にはポジティブな職務変更を支援・促進する「公募制度」および「FA制度」を導入してきた。この人事戦略によって目指すのは、社員のキャリア自律と社員エンゲージメントのさらなる向上なのだと、グループ全体の人事を統括する、エイベックス株式会社 人事総務本部 人事グループ ゼネラルマネージャーの木村絵美は語る——

HR課題解決は

“前例通り”では進まない

HR課題というものは、ひとりひとりの社員に寄り添おうとすればするほど、そこに見えてくる課題は種々様々。エイベックス・グループの場合はことさら各社の事業内容が多岐にわたっていることもあり、柔軟な姿勢で取り組んでいく必要がある。そのため人事部門は大きく2つの機能に分かれた体制が敷かれている。

全体を横断的にみる本社人事部門と、各事業のHR課題のそばに入り込み個別的にみていくHRBP部門、双方が連携しながら最適な課題解決を目指すのがエイベックスの人事の特徴だ。

木村「エイベックスって、グループ全体でやるぞっていうときと、各社ごとに特徴を出してやるんだっていうときと、ケースバイケースな印象があると思うんです。人事も一緒で、グループ一体となって大きなエネルギーで進めていくべきことと、各社ごとにオリジナリティを出して進めていくべきことの両方がありますね」

俯瞰的な視点と個別的な視点。双方を掛け合わせながら常にバランスを取ることは非常に難しいのだという。

木村「たぶん皆さん、グループ各社に所属している意識ももちろんあるけれど、エイベックス・グループに所属している、という意識が比較的に強くあると思うんです。だからこそ人事的な対応も、グループ全体での共通性・公平性を保つことは必要です。でもそれが行き過ぎると、場合によっては各社の事業の足かせになってしまうこともある。しかし個別の対応をし過ぎると、不公平だということにもなってきますよね」

多様なHR課題に対して、うまくバランスを取りながら解決していく。「人事ごとは、イレギュラーだらけ」と木村は言う。常にチームで相談しながら、ひとつひとつの“イレギュラー”への対応を決めていくので、定番の対応と呼べるものはあまりない。

木村「都度いろんな判断をしていくなかで、前例も参考にするんですが、前例通りではどうにもならないこともたくさんあります。前例はこうだったけど今回はどうするべきか、議論を重ねた上でチームで信じられる答えを出していく。その積み重ねですね」

社員ひとりひとりのキャリア自律を促す

「ジョブ型人事制度」

2024年1月、等級・報酬制度などを刷新した新人事制度「ジョブ型人事制度」が導入された。

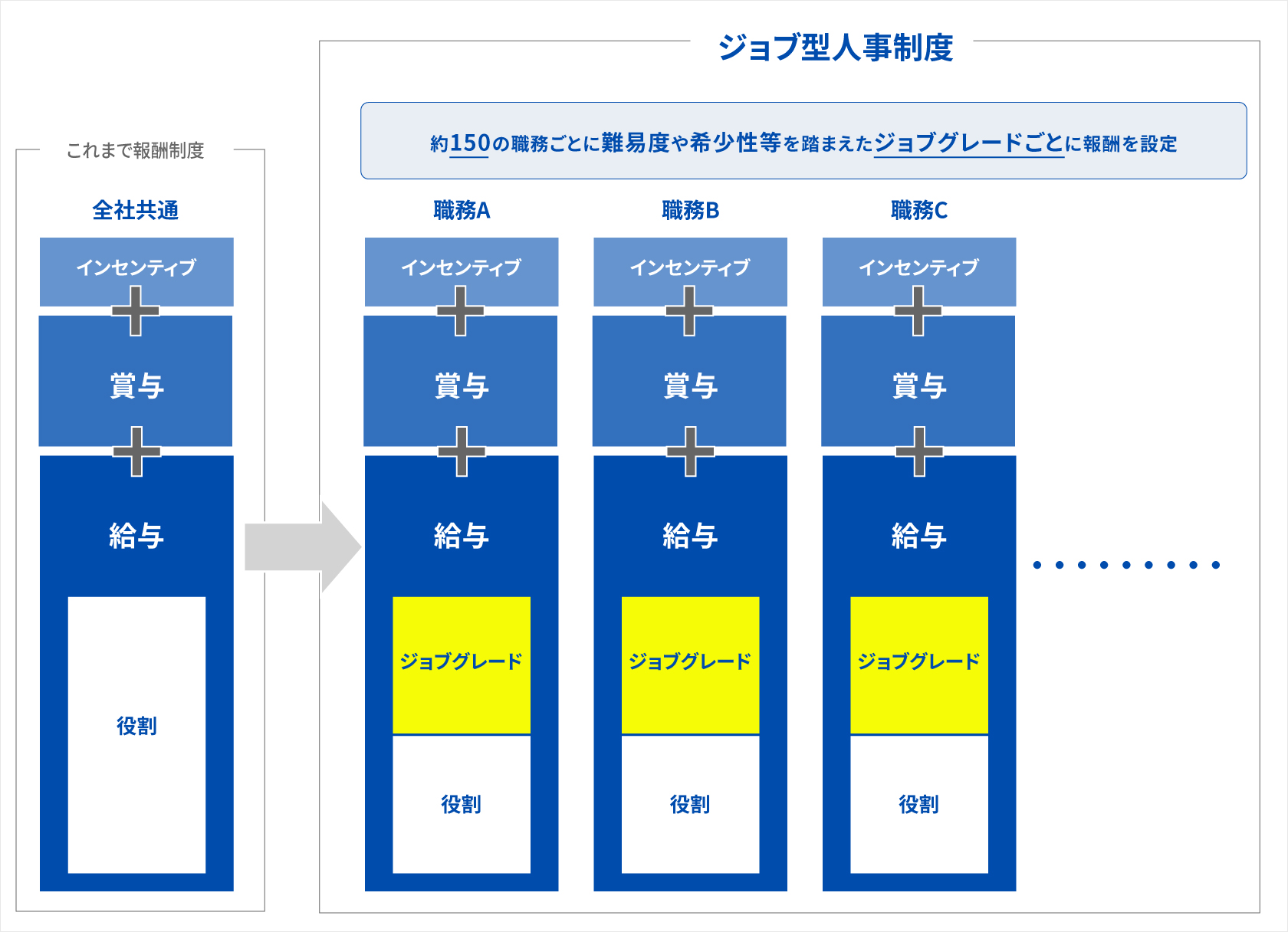

エイベックス・グループ内には音楽事業をはじめマネジメント、アニメ・映像、デジタル、海外など様々な事業、約150の職務が存在しているが、この「ジョブ型人事制度」ではそれぞれの職務内容の違いを加味し、職務ごとに個別のジョブグレードを設定。同じ職務のなかでも業務内容の難易度やスキルの希少性を踏まえながら決められたジョブグレードに応じて、報酬が決定される。

木村「グループ各社の事業が多岐にわたるぶん、それぞれ業界も違えば戦う相手も違うんですけど、そんな様々な仕事に対する報酬制度が全社共通だったんですよね。各 事業が人材面で他社との競争力を高めていくためにも、事業の特性を考慮した報酬制度を入れていく必要がありました」

これまでの報酬制度と「ジョブ型人事制度」の 違い

またこのジョブ型人事制度導入にともない、各職務のジョブグレードごとに必要スキルや経験、またそれに対する報酬が全社員に対して可視化されることで、各々が今後の多様なキャリアパスを具体的に思い描くことができ、個々のキャリア自律を促すことにも寄与できているという。

木村「それまで見えていなかったけれど、この会社にはこんな業務があるんだ、とか、こんなスキルが必要で報酬はどれくらいだ、というのを社員自身が“発見”できるようになったんですよね。特に若手の人たちにとっては、これからのキャリア形成についていろんなチャレンジができるんだと、夢を描いてもらうこともできていると思います。これから自分がどういう方向に向かっていけるのか、少しでも道筋が見えやすくなっていると嬉しいです」

昨今、ジョブ型人事制度は国内の様々な企業において導入されはじめている。エンタメ業界での導入事例はまだ少ないとはいえ、エイベックスのジョブ型人事制度の独自性はどんなところにあるのだろうか。

木村「その人がそれまで培ってきたスキルや積み重ねてきた経験みたいなものも大切にしていて、そういったものからくる”役割”と、“ジョブ”を半分ずつミックスしているのが我々の運用スタイルです。半分はそれまでの経験をふまえてその人がこれから期待されている役割の大きさという部分で給与が決まっているし、もう半分は実際に担っている業務内容、つまり“ジョブ”で決まっているというかたちです。担っている業務についてだけドライに見るのではなく、業務に関係なくその人自身に期待される役割の大きさ・重さも踏まえて、適切な報酬で報いたいという思いがあるんですよね」

ポジティブなキャリアチェンジを促す

「公募/FA制度」

ジョブ型人事制度の導入によって社員各人のキャリア自律が促されるなか、それをさらに補う仕組みとして、「公募制度」と「FA制度」がこの度導入された。特定のポジションで新たなメンバーを社内からオープンに募る公募制度と、一定の条件を満たした社員が全てのポジションにチャレンジできるFA制度。2つの制度で部門と個人のニーズをマッチングさせ、ポジティブなキャリアチェンジをさらに促進していく。

木村「考え方としては先のジョブ型人事制度と同じく、社員の皆さんに自分のキャリアについて自ら積極的に考えてほしいという思いがベースにあります。各々のキャリアパスを具体的に思い描けたら、今度はそれを実際に行動に移せる仕組みが必要で、その受け皿となるのがこの2つの施策です。また同時に、社員のモチベーションの向上と各部署の活性化というねらいもあります。自分で意思表示してその仕事に異動していく仕組みですので、やはり個人のモチベーションは高いですし、そんな人がチームに入ると周囲も活性化していきますよね」

2024年10月に公募制度、FA制度の導入が発表され、エントリー受付を経て12月に内定が決まり、準備期間ののち25年4月からいよいよ実際に異動が始まった。

木村「実際の応募数としては想定通りで、応募者と受け入れ部署の双方で満足度高くマッチングができたことが、ポジティブな成果になったと思っています。これが異動先で、あらたな成果を残してくれたり、チームにいい影響を与えてくれたらいいなと思いますね。そんな結果にいつか結びついてくれることを、期待しています。FAについてはエントリーにあたっての条件があるので今後も年に一回の募集になるかと思いますが、公募は本当はタイミングにとらわれず随時やりたいんです。新しいプロジェクトが立ち上がるからそこにやる気のある人が欲しいとか、急遽事業を拡大することになったからジョインしてほしいとか、そういうことは年度の区切りとは関係なく起こるもので、そこに対してフレキシブルに、高い熱量を持った人をマッチさせていきたい。そういう柔軟さをつくっていくことが今後の課題だと思っています」

より良い仕事環境をつくる

強い信念とともに

会社に対して社員が愛着を持ち自発的に貢献しようとする意欲を指す「社員エンゲージメント」に関するエイベックスの社内調査がある。

そこでは、2024年には高エンゲージメント者割合が24%(全国平均は10.7%)と非常に高水準の結果が出ていることをはじめ、これまでも例年高い実績値を残してきている。

木村「エイベックスで働いている人って、自分の業務やミッションのなかに“やりたいこと”を明確に見出している人が多いと思うんです。熱中して仕事に取り組んでいる人が多く、それがエンゲージの高さにつながっている部分は大きいと思います。ただお金を稼ぐために、生活のためだけに働いているというより、やりたいことを仕事にしている人たちの熱量が、高いエンゲージメント率の数値にも現れているのではないでしょうか」

そんな会社への愛着や思い入れをうまく醸成しながら、社員ひとりひとりが自由に自分らしく挑戦を続けていくための環境づくりに、これからも邁進していく。

2025年、直近の大きなトピックとして、アフターコロナのオフィス回帰の社会的機運も汲みながら、エイベックスでは「週4出社」での勤務が始まっている。

木村「週4出社についてはいろんな考え方があると思いますが、ポジティブな面でいうと、各部署のクリエイティビティの活性化やイノベーションの創出に寄与できる部分があると考えています。仕事を進める上での必要最低限のやりとりはオフラインであれオンラインであれ絶対にするものですが、オフィスに出社してもらうことで期待したいのは、『そこに居るから話そう』『声をかけてやりとりしてみよう』という何気ないコミュニケーションから次の展開が生まれていくことです」

チームで結果を出していく仕事では特に、効率だけを重視していると見落としてしまうものもある。チーム内の日常的なコミュニケーションのなかで、余剰とも思えるやりとりに潜んでいる大きな意義を、大切に拾い上げられる環境をつくりたい。

木村「あとこれは、ジョブ型人事制度の延長線上の話ですが、この制度によって各職務においてどんなスキルや人が必要なのかが定義されたので、次は、それを目標として成長していくための支援ができる施策や制度が必要だと思っています。そこまであってはじめて本当の意味でジョブ型人事制度が完結するのだと考えています」

そうして既存の制度を補強したり、ブラッシュアップしていくことも人事部にとっては重要な視点だ。

木村「やっぱりHR課題というのは常にどこかにあるし、ひとつひとつ違うあらたな課題に常に向き合い続けていくなかで、そのとき最善だと思うことを決めたら、それを信じてやっていくというのが私たちのスタイルなのかなと思います。どんな施策でも、メリットの裏側に当然デメリットもあるものです。そんななか管理部門は、みんな会社をより良くしたいという思いで『こうすればもっといいんじゃないか』『やっぱりこうじゃないか』と議論を重ねています。人事面での課題解決には、明確な“正解”があるわけではなく、とにかくいまの自分たちを信じてやってみる、そうやって前に進んでいくしかないのだと思っています」

前例に固執せず、目の前の課題に都度しっかりと向き合いながら、チームで最善と思われる答えを出し、信念をもって推進していく。そこには、会社をより良い場所にしたい、社員ひとりひとりの日々の努力に正しく報いたいという、彼女たちの誇りと情熱がある。

エイベックス株式会社

人事総務本部 人事グループ

ゼネラルマネージャー

木村 絵美