2003年9月、「桃ノ花ビラ」でメジャーデビュー。以降、ヒットと快挙を連発し、J-POPシーンにおいて決して目をそらすことのできない存在感を示してきた大塚 愛。今回は、今年9/10にデビュー15周年を迎え、2019/1/1にはデビュー15周年記念オールタイム・ベストアルバム『愛 am BEST, too』の発売が控えている彼女を前後編にわたってフィーチャー。前編では、長年にわたりA&Rとして活動を支えているエイベックス・エンタテインメント 油井誠志、A&R教野千文、マネジメントを務める刑部正明の3名に話を伺い、制作サイドの視点から大塚 愛の実像とアーティストとしての本質を紐解いていく。

大塚 愛という人生と、

大塚 愛という才能の共創関係

「つねに“大塚 愛”を客観視して、育てている人」――。デビュー当時の彼女を知り、10年以上にわたり活動を共にしている油井は、大塚との出会いをこう振り返る。

油井「出会ったときから印象的だったんですけど、大塚 愛ってスタッフとアーティストが同居している人なんですよ。『こういうことを表現するんだったら、この大塚 愛じゃ無理だよね』って、プロデューサー的視点で自分を客観視していて。彼女の場合、デビュー当時から『こんなアルバムを出したい、デビューの仕方はこうしたい』って、自分で未来設計をしていて。今でこそソーシャルが盛んになってD.I.Y.なアーティストが増えましたけど、プロダクションやスタッフがレールを敷くっていう時代のなかで自分の未来像を勝手に描く人って、まあ面白かったですよね」

「桃ノ花ビラ」でデビューし、続く「さくらんぼ」でブレイクを果たした大塚 愛。その後の活躍は語るまでもなく、女性シンガーソングライターとしてJ-POPシーンに不動の地位を築いていく。2010年、絵本作家として『ネコが見つけた赤い風船』を発表。いち女性として結婚・出産を経験し、デビュー10周年にあたる2013年には、今では恒例となったピアノ弾き語りライヴAIO PIANO vol.1を開催。Do As Infinityのマネジメントを兼任していた刑部と、「女性シンガーソングライターを担当したい」という熱意を買われた入社間もない教野が大塚の担当についたのは、大塚 愛というアーティストの表現が革新的な広がりを見せた時期と重なる。

刑部「担当についたときは、そこまで自分の意見を発する人じゃないのかなって思っていたんです。でも、自分の信念をしっかり持っているし、マネジメントからすればそれを言ってくれるほうがありがたい。意見し合えるし、ざっくばらんに話も聴いてくれる。ちゃんとインプットもするし、アウトプットもしてくれる。切磋琢磨してひとつのゴールに向かっていける関係っていうのは、すごくやりやすいですね」

教野「考えていないように見えて、めちゃくちゃ考えている人だなって。明るいし、関西人気質で一見ふざけてるように見えるんですけど(笑)、頭のなかではものすごい考えているので、それに負けないようにこっちも考えていないと会話ができないなって」

油井「昔からそうなんですけど、お題を出したらずっとそのこと考えていて四六時中メールやLINEが飛んでくる。だからこそ、中途半端な理解度だと蹴散らされるし、表層で話すとバレるんですよ。それが一瞬では見えないから『テキトーな人なのかな?』って思うんだけど、実はめっちゃ見抜いているっていう。彼女は、どちらかというと常に仕事場にいて、24時間スタジオにいるのも全然苦じゃないし、忙しさを楽しんでいるような人。今は子どももいるので少し違うのかもしれないけど、『ちょっと休もうぜ』ってこっちが言いたくなるようなストイックさはデビュー当時からありますね」

その堅実な姿勢に裏打ちされた大塚の楽曲たちは多くのリスナーに支持され、90年代〜00年代初頭のいわゆる“ダンス系”を屋台骨としていたエイベックス社内にも新しい風を吹き込んでいく。その風を油井ら当時のスタッフは、ダイレクトに感じていたという。

油井「デビュー当時、僕は彼女の『着うた』配信を担当していたんですけど、制作から『桃ノ花ビラ』のカセットテープが送られてきたとき、音楽好きのスタッフが反応したのを覚えています。エイベックスといえば芸能やダンスミュージックっていうイメージがあったなかで、うちの会社からシンガーソングライターを出すんだ! って、みんなが思ったんですよね。『アーティスティックで自作自演できて、少しナナメな感じが面白いよね』っていう雰囲気があって。そこはずっと続いているんです、スタッフの印象としては」

作品≠キャラクター。

人間力で価値を生み出すチームワーク

「――ただ、ヒットした曲が世の中でのイメージを決める。そことのギャップは、もちろんあるのかなと」と続けて語られた部分に関しては、ここまでの話と大塚 愛というアーティストのパブリックイメージを照らし合わせると、その差異は少しずつ浮かび上がってくる。

油井「他の人もそうですけど、ヒット曲に引っ張られることは多いじゃないですか。大塚だと『さくらんぼ』とかのイメージで、若くて元気でピンク好きそうみたいな」

教野「私はいつも大塚 愛を家に喩えちゃうんですけど、外壁は可愛らしく見えるのに、中に入ったらものすごく地下深い……みたいな感じのアーティストだと思っていて。大塚 愛の家に入らせたら勝ちなんです。ただ、世の中の人たちはやっぱりまず外壁で判断しちゃうので、家に入らせるまでが結構大変ですね」

油井「教野が言う“家”をアルバムだとすると、デビュー当初から中にはドス黒い曲があったり、歌詞を辿っていくとグサッとくることを言っていたりっていうのは、当時から変わっていないんですよね。音楽好きの人とか彼女をちゃんと見ている人は『彼女って、ちょっとナナメだよね』って評価することが多いし、スタッフから見てもMadでPureな、まさにうちの会社っぽい人だっていう印象なんです。けど、一般のリスナーは、どちらかというとキャラクターより作品に接する機会のほうが多いので、“元気で可愛らしい人”っていう感じになるんでしょうね。見かけ可愛らしいんですけど……あんな感じじゃないよね? どっちかというと男らしいというか……」

根っからの関西人気質で、同じ関西出身の油井と刑部にはざっくばらんに冗談を飛ばす。女性に対しては兄貴分。悩めるスタッフの相談にのり、教野も誕生日プレゼントを貰ったことがあるという。そして、そういったエピソードを自分から語ろうとはしない、「いい人」に見られるのを嫌がるはにかみ屋――。油井たちから語られるひとりの女性像は、楽曲やSNSを通して知ったつもりでいた大塚 愛の3文字を新しい印象を与えてくれる。

油井「すごい世話好きだよね。恋愛で悩むとあるスタッフに、大塚が『ちょっと服装変えてみたら?』とかアドバイスをして、実際ビジュアルも良くなったし。僕はなんだかオーラが見えるんですけど(笑)、気が良くなったりって感じで。そういうことをとにかくガンガン進める人。それと、これはあんまり知られていないし自分で言わないと思うんですけど、デビューから毎年恒例で年末に宝くじをくれるんですよ。スタッフに渡して『当たったらプロモーション費にまわして』と(笑)。そう言いつつ“今年もありがとね”って、それぞれ名前とメッセージを添えて」

刑部「『今年は誰にお世話になった?』って相談されますね。普段関わってるスタッフはもちろんだし、販促部にも、タイアップ取ってきてくれたらタイアップ部にも。“がんばった大賞”って本人は言ってますけどね」

油井「人見知りであり、人懐っこい。シャイだけど、お礼は言う。素直じゃないんだけど心根はピュアで、でもそれを言いたがらない。ややこしいんですよ」

刑部「結論、あまのじゃく(笑)」

こうしたスタッフサイドから見る人物像とバックグラウンドを知ったうえで過去の楽曲を聴き返すと、これまで発表された“ポップで元気”な曲たちに散りばめられた音楽的な側面とアイロニックな表現にハッとさせられる。表層では語れない大塚 愛というアーティストを「スクリーンに投影される役者のような存在」だと油井は言う。

油井「毎回ライヴDVD用に大塚と僕で副音声を録っているんですけど、そのときに出た“音楽役者”っていう言葉がすごく腑に落ちたって本人が言っていたんです。役者の方だと、スクリーンの中で役を演じるじゃないですか。彼女も『歌っているそのままが自分ではない』と。だからこそ、初期の曲も“演じる”ことが出来る。いわゆる“俺の魂を聴け!”みたいなタイプではなくて、映画を作るような感覚で楽曲ごとに『これは、こんな女の子』っていう裏方っぽい視点で作品を作っているんだと思うんです」

フルスロットルで駆け抜けた15年

アーティストとスタッフの域を超えた信頼関係

活動初期からフルスロットルで走り続け、15年の節目となる今年。こと2017〜2018年にかけては、クリエイティヴ・カンパニー NAKEDとの取り組みで実現したライヴ演出やアートイベントFLOWERS by NAKED 2017 ―立春―でのコラボ、「AWALK TOKYO散歩 by 大塚 愛」での世界初となる音声ARへの参加、そして自身初のアジアツアー敢行と、節目の感慨に浸る間もないほど絶賛進行形の年だった。実際、「これまでの活動のなかで一番印象的だった事柄は?」という質問に、刑部と教野は悩んだ末「今」と答えている。

刑部「僕は、直近の大塚 愛 LOVE IS BORN 〜15th Anniversary 2018〜ですね。今回、すべてのシングルをオリジナルアレンジでやるっていうことで、僕のなかではそれを14周年のときにやりたかったんです。でも本人は『それをやるなら15周年じゃない?』って。しかもsingle全曲やるって! 約2年がかりの作業で、全部で29曲くらいあるけど大丈夫? とか思いながら進めていたことなので、正直やっと終わって良かったなって。実現できたのがうれしかったし、お客さんもうれしかっただろうなって思います」

教野「一番っていうのは難しいです……。基本、リリースにしてもライヴにしても全部濃くて、全部が印象的で。それでいうと、15周年の節目の作品でもあるベストアルバム『愛 am BEST, too』を作っている今が一番、なのかもしれません」

最後に、最も付き合いの長い油井に同じ質問を投げかけると、2人とは対照的に「出会ったときが一番キツかった」と返ってきた。その話を前置きに、「本人は常に背水の陣なんですよね。常に今をベストにしようとやっている。いろいろ取り込んでまた新しいものを作る、光合成がすごく上手に出来てるんじゃないかなって、今の大塚 愛を見ていて思いますね」とも。それを聞いて「いい生き方をしているなって、僕は思います」と頷く刑部と頷く教野の表情に、いちアーティストとスタッフの域を超えた信頼性を見てとることができた。

役を演じるように、楽曲の数だけ物語を生きる大塚 愛というアーティストの核心めいた部分は、15年の歳月をもってして、ようやくほんの少し垣間見えた程度のようにも感じられる。後編では大塚本人を迎え、自身のこれまでとこれから、そして今を語ってもらう。

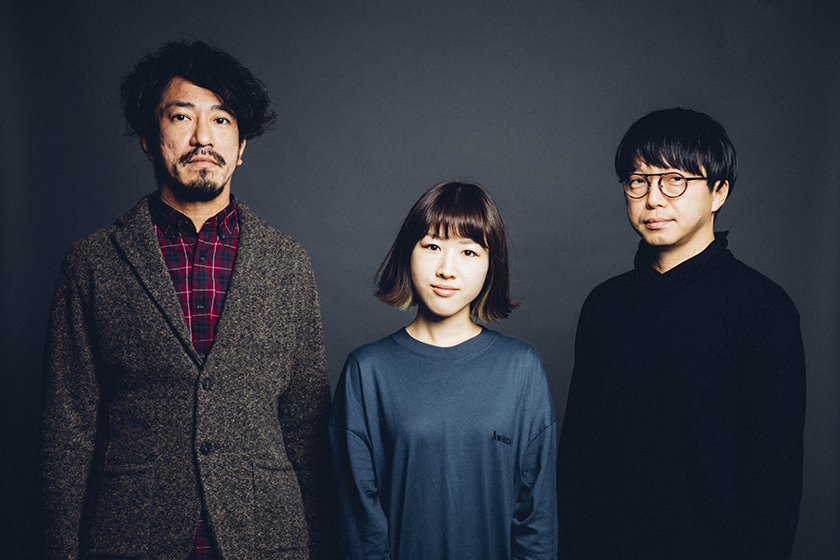

(写真:左)

エイベックス・マネジメント株式会社

第4マネジメントグループ

第7ユニット

チーフプロデューサー

刑部 正明

(写真:中)

エイベックス・エンタテインメント株式会社

レーベル事業本部

クリエイティヴグループ

クリエイティヴ第3ユニット

教野 千文

(写真:右)

エイベックス・エンタテインメント株式会社

レーベル事業本部

スペシャルプロジェクトユニット

ゼネラルプロデューサー

油井 誠志