今年9/10にデビュー15周年を迎え、2019/1/1にはデビュー15周年記念ベストアルバム『愛 am BEST, too』の発売が控えている大塚 愛を前後編にわたってフィーチャー。A&R油井と教野、マネジメント刑部の3名の視点から大塚 愛というアーティストを紐解く前編に続き、今回は大塚本人を迎え、彼女が築いてきた15年と世に送り出してきた楽曲にまつわる話を軸に、「これまでとこれからの大塚 愛」を語ってもらった。

「過去より今が面白い」大塚 愛

15年を凝縮した

アニバーサリーを振り返る

大塚 愛というアーティストの15年は、振り返るにはあまりに長く、濃密だ。そこで今回は、まず直近の大塚 愛 LOVE IS BORN 〜15th Anniversary 2018〜から思い起こしてもらうことにした。

大塚「基本的にLOVE IS BORNというくくりのライヴは、“お客様感謝祭”みたいな感じのもので、新旧含めてバラバラのものを組み合わせた、いわゆるアルバムツアーとは違うカラオケ祭みたいな(笑)みんなで歌おう! という感じのもので。今回は15周年ということもあって、ファンを超えてファンじゃない方にもなんとなく時の流れを感じてもらえるようなものになればと思っていました」

音楽には、日常の風景を映画の1シーンに変える魔法がある。9/9、日比谷野外音楽堂で披露された15年分のシングル29曲もまた、大塚の「聴こえてきた人自身の人生の懐かしみにつながれば」という言葉どおり、誰かにとって日常のBGMであり、人生のテーマソングであるはずだ。

制作サイドにとっても、今回のLOVE IS BORNと『愛 am BEST, too』は、特別視せざるを得ない記念碑だ。ただし、15周年というタイミングは「集大成」にあらず、アーティスト・大塚 愛を再定義する機会でもある。

油井「僕は、『常に今が一番いい』っていう彼女への印象がずっと変わっていないので、作品をまとめること自体に思い入れはそこまでないんですけど、ゼロから今までが並ぶことによって今が輝く感じを演出できるのは、いい機会だなって。ライヴもベストアルバムも総集編だけど、ストーリーをもって『過去より今が面白いよね、この人』っていう演出ができるチャンスってなかなかないので。そこを大事にしていきたいっていうのはスタッフ全体で言っているところですね」

教野「今回のライヴは、『愛 am BEST, too』に収録することが決まっていたので、ある意味このライヴもベストだと思っていたんです。けど同時に、彼女の作った曲のバラエティに富んだ感じとか、『この曲って弾き語りでもいいよね』とかって感じさせる、これまでの曲の豊かな表情や色が出るライヴでもあると思って。画づくりという意味でもそういったところを映像に納められるように心掛けました」

パブリックイメージとの

ギャップが音楽活動の魅力に。

“度胸”でつくる大塚 愛の“存在感”

この15年間は、「常に角を曲がっているような感じだった」という大塚にとって、世に送り出してきた楽曲たちは、いったいどのようなものなのだろうか。その質問には、少し間が空いてこう返ってきた。

大塚「そもそも……メインで出されている曲は、そんなに好みじゃないんですよ。ビジネスとして打ち出す音楽と自分の好みの音楽はまったく別で、そういう曲はアルバムの中に一曲入れられれば……っていう感じでずっとそれを続けてきて。『こんな好みじゃないものを、こんな好みじゃない人をずっとやるのかな』みたいな気持ちもあったんですよね。本名で活動してきたので、逃げ場がないっていうか。基本的には、みんなが歌えるみたいな曲よりもBGMとして流れる映画音楽みたいな曲が好きで。だから、ビジネスで作った楽曲やアーティスト像をどう受け入れていくか、いつそれを壊すのかっていうタイミングをずっと狙ってた――っていうのはありました」

たしかに、ポップ/ロック/エレクトロ/ジャズ/クラシックと多岐にわたる彼女の音楽性と「大塚 愛」の3文字が想起させるものとのあいだには、差異が生じている。表層的なイメージは、いつしか彼女の武器でもある多彩な楽曲の枷になっていった。

大塚「音楽に限らず、どんな作品にもヒットできる“幸せの代償”みたいなものがあるんだと思うんです。『あれのおかげで、ありがたく』って気持ちも前提にあるんだけど、『それだよね!』って言われる感じ。自分がそこで死んじゃえば、それでもいいと思うんですけど、でも日々常々変わるので。もともと固定されることが嫌いっていうのもあるんです。ずっと同じ場所にはいたくない。そこから逃げるには、なにかで一回ブチッと切らなきゃいけないなって思っていて」

ずっと逃げられる場所を探していた――という大塚が葛藤の先に出したひとつの答えが、2013年リリースの『Re:NAME』だ。「自分のなかで“もう一回やるんだったらやっちゃお、明日のごはん代あるし!”と思って」と腹をくくったこの曲は、出産を経て10周年記念1stシングルとしてリリースされた。同楽曲の誕生に関して、油井はこう振り返る。

油井「大塚が『最上級の曲がこのタイミングで出来たから、音楽人生に悔いはない』って言っていたのが印象的で。これだけ曲を作ってきた人がベストだと言う歌詞も曲の雰囲気もふくめて、すごいなって。今にして思うと、この曲ってこうだよねって言えない感じが彼女らしいなって。聴くタイミングによっては心地良いけど、重く感じることもあったり、逆に先のことを考えるとつらくなることもあって、すごい曲だなってじわじわくる感じがあるんです」

商売として音楽をやっている以上、支持される固定イメージを覆すのは、アーティストにとって恐れるべきことなのかもしれない。だが、大塚にとってそれは、大塚 愛という人間を救うための術でもあった。

大塚「自分の立ち位置に気づくまでに、だいぶかかったんですよね。昔は、プライベートを曲に合わせていて。アッパーな曲ならそういう感じの出で立ちで子どもっぽく振る舞ったり、バラードを出したときは上品なワンピースばっかり着たり。やっぱり、本名で活動しているってことでプライベートがなかったというか、作品と自分とをぎゅっと一緒にされていると思って苦しんでたのかなって。でも今は、作品と私は別物だって思えるし、なにが好きでどういう人だっていう存在感をつくれるようになったから、あとは曲ごとにまっとうするだけだって思えるんです」

出産、創作……積み上げた15年

大塚 愛が語るReally!

Mad+Pureな人生観

『Re:NAME』以降の大塚は、なにかから解放されたように表現の領域を広げていく。『LOVE LETTER』から約5年半ぶりに発表されたアルバム『LOVE FANTASTIC』では、既存の“明るく元気”なイメージに捕われない、より深化したポップスを披露し、続く2015年のアルバム『LOVE TRiCKY』ではSTUDIO APARTMENTの阿部登氏を迎え、自身が得意とするエレクトロに振り切ったサウンドでリスナーとJ-POPシーンを驚かせた。

アーティスト・大塚 愛の15年間は、大塚 愛というひとりの女性の15年間でもある。シンガーソングライターである以上、私生活が創作の源流になっていることは疑うべくもないだろう。なかでも出産・育児という経験は、アーティストを続けるうえでの啓示だったとも捉えられるかもしれない。娘について大塚はこう語っている。

大塚「あんまり自分の分身だとかは思っていなくて。娘は『今日もごはんが食べられるんだから私たちはこんなに恵まれてる』って感じの性格。だけど、私はずっと上を見て、自分の低さを感じるタイプ。私は下見ないです、上には上がいるから。娘は自分にないものを持っているから『あなたってすばらしい人ね』ってよく思いますけどね。彼女から貰うものもあるし、私が『あーだったかな、こうだったかな』って言ってると『その悩み、必要?』って叱られる(笑)。それが神のお告げにも聞こえるんです」

油井「出産してからの変化は、すごくわかりますけどね。曲への向かい方もすごく変わったなって。それまでの破天荒な感じと今の雰囲気とは大きく違う感じがするし、もともとファミリー感の強い人でしたけど、今は初めて会った人でも大丈夫というか。僕、出会ったばかりのときは、結構悩みましたもん(笑)。オーラが重いというか、こんなにすごいのにどうしてこんな感じなの?って」

大塚「天気予報が立てられない天気。10分後には嵐、10分後には晴れみたいな感じだったなって思うんで、だいぶ野生だったんじゃないかな。今やっとアウストラロピテクスみたいなね」

油井「それ、まだ野生やろ」

15年という数字だけを見ると、いちアーティストの成熟を認めるには十分な時間のように感じられる。が、この15年間への大塚の総評はシビアだ。

大塚「振り返るのが本当にイヤなくらい、人としても音楽もダメすぎる。時代の流れだのタイアップだのなんだのにたまたま乗れた運の強さが一番だったんじゃないかなっていうくらい、そんな大した作品は作れていないなって、振り返ると思いますね」

油井「自己評価は低いですよね。会ったときもひどかったけど、今も低いよね」

大塚「日によるね。健康な日が少ないです、たいてい具合が悪い(笑)。まあ、他のレコード会社が見向きもしなかったですからね。エイベックスっていう他とは違う会社だから入れたんだろうなって思います。だけど私は、エイベックスの本棟ではない」

油井「別館ってことね。フロントではない」

大塚「エイベックスでありエイベックスでない、みたいな。この前(会長の)松浦さんに『お前、辞めると思ってた』みたいなことを言われたんです。けど、『お前がエイベックスっぽくないから採ったんだよ』って言ってくれたから、それでいいかな!みたいな。まだクビにはなりそうになかった。15年続けられたのは、会長がこうやって15年間自由に泳がせてくれたおかげだなって思います。他だと約束事とかしがらみも多いって聞くなかで、エイベックスだからこれだけ自由にやれたのかな……って最後の最後に会社をあげるみたいな(笑)」

油井「(笑)でも本当にそのとおりだと思うよ。大塚のデビュー当時、会長のプロデュースが入らないアーティストって珍しかったんです。もとを辿ると、当時のダンスミュージック主体のエイベックスからシンガーソングライターを出したときに『エイベックスなの?』みたいな感じになるってスタッフは考えていたんで、大塚みたいなタイプはインディーズでユーザーから支持されているっていう雰囲気をつくって、それからメジャーでリリースした方がいいっていう作戦だったんですけど――」

大塚「当時、本当にお金に困っていたんで、松浦さんから最初『インディーズでやらないか?』って言われたとき、『インディーズ=お金がもらえない!』って思っていたんで『それじゃ困る! 私はメジャーで売れるために来たんだ!』って言って」

油井「そしたら、最短速度でいったっていう(笑)」

大塚「一回、怒られたことがあったんですけど、『じゃあ、辞めます』って言って強行突破したことがあって。そういうのも含めて、彼女は作品を自分で作るから、あんまり固めちゃいけないみたいに思ってくれたのはすごい大きかったですね」

油井「大塚 愛のようなアーティストはうちの会社でも初だったし、今も貴重なシンガーソングライター枠。音楽軸でしっかりやっている人。エイベックスの宝ですよ。大塚 愛自体がReally! Mad+Pureです」

そして、「エイベックスは、作品を生むアーティストやクリエイターに対するリスペクトから始まっている。リスペクトが前提にあるスタッフの雰囲気は、会長・松浦さんの遺伝子だと思う」と油井は続けた。アーティストを縛らない会社の度量、そして出会ったすべてのモノ・コト・ヒトが大塚 愛という稀代のシンガーソングライターを生み、育てた。

大塚「いろんな人に出会った15年だったし、まったく知らないことを知っていく15年だったなって。自分が触れるすべてのものが自分を構築していくと感じるなかで、全然自分ってまだ知らないことがいっぱいなんだな、無知だなって思うことが多くて。どんなに組み立ててもまったくそのとおりにならないなっていうことも、この15年で学びました。『組み立てるだけムダだ!』って。だから、自分の得意でもある、ここがいいところだって思ったらやっちゃうんです。お金の計算はしたほうがいいんでしょうけど、それ以外のことは想像するだけムダ。もう、思って口に出して、そのままにしない。思ったらまずやって、それがどうだったかを判断するんです」

飛び込むことへの恐さはないのか、という質問に『悩むぐらいだったら、やって違うって言い切る。もし滑っても、時間のムダとして考えたら大したことではない』とスッパリ答えた大塚。その強さを得るまでにあった葛藤や苛立ちも、すべてを糧にしてきた15年。さて、これから先、15年後の大塚 愛はどうなっていくのだろうか?

大塚「最近は、ちゃんとした人間になって作品が作れなくなったら私の価値ってなくなると思うんで、そこを目指さなくていいのかなって思うようになってきて。曲作れてなんぼかなって。あとは直感。行け!というときは勝手に信号が青になってくれているし、行けないときは直前で赤になるんだなって。ひとりのときはそれだけで生きてきたから野生みたいになっちゃったんですけど、今は子どもがいるから、どうしたって自分が『!』と思っても、ストップがかかっている状態。これがまた10年、15年先に子どもが離れたとき、野生化が復活して『現在地どこ?』ってなりそう(笑)」

油井は、大塚のアーティストとしての強みを、「クリエイターからの絶対的な信頼感」、「プロフィールで人を判断しない価値観」、「変化と進化を受け入れる姿勢とチャレンジ精神」と評している。大塚 愛という分母に掛け合わさるすべてのものが彼女の生み出すものの源泉になっていく。

大塚「自分の“これだ!”っていうカンを取り入れながら『このタイミングでこの人に出会ったのは意味があるんだろうな』とか『この人と別れたのは全部を学んで卒業する時期なんだ』とか――。そうやって人を喰いながら(笑)、出会ったあいだに生まれたいろんなものをいただきながら、自分がどこまでいくのか自分でも楽しみ。『あっ、ここが着地点だったんだな』って思いながら死んでいくのかなあって感じです」――彼女の人生が続いていく限り、誰も大塚 愛という存在を定義付けることなどできないのだ。

(写真:左)

エイベックス・マネジメント株式会社

第4マネジメントグループ

第7ユニット

チーフプロデューサー

刑部 正明

(写真:左中)

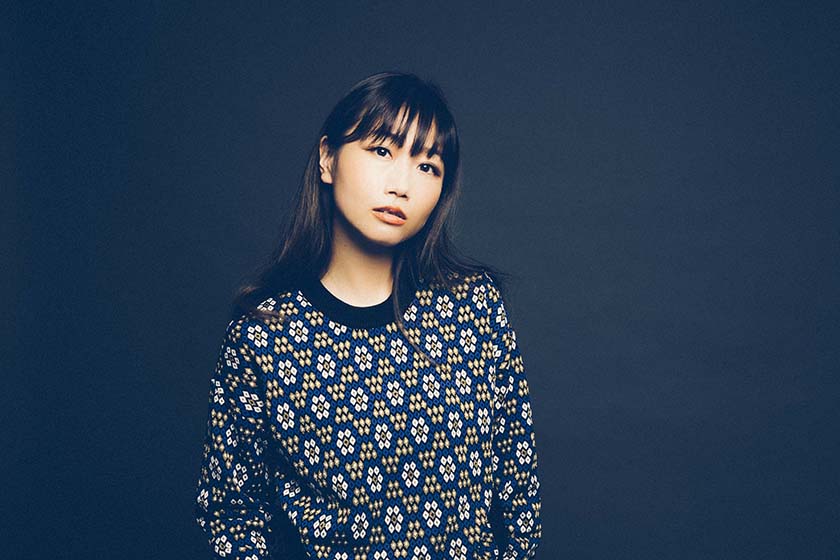

大塚 愛

(写真:右中)

エイベックス・エンタテインメント株式会社

レーベル事業本部

クリエイティヴグループ

クリエイティヴ第3ユニット

教野 千文

(写真:右)

エイベックス・エンタテインメント株式会社

レーベル事業本部

スペシャルプロジェクトユニット

ゼネラルプロデューサー

油井 誠志